新卒採用でも経験者(中途)採用でも入社後にミスマッチが生じてしまうとお互いに不幸なことになります。

社員側は思っていた企業とは違ったり、思い描いていた業務内容と実際の仕事が違っていたりするとまた転職を考えざるを得なくなりキャリアプランに狂いが生じます。

企業側もコストと時間をかけて採用した人材が職場とマッチングしなければ、周囲への悪影響だけでなく早期離職までされてしまうと、人員計画も修正が必要になります。

このように採用してもミスマッチになってしまうと、お互いにとってデメリットとなるので、ミスマッチしないための選考はとても重要になってきます。

この記事は新卒と経験者(中途)採用で双方に有効な採用ミスマッチを防ぐ方法を、10年以上新卒と経験者(中途)採用を担当してきてミスマッチ対策をとってきた社会保険労務士資格を持つ大手企業の人事部管理職が解説します。

お互いが不幸になる新卒・中途採用ミスマッチとは

採用のミスマッチとは、企業側と入社した社員の間で仕事内容や、労働条件、社風などの企業の実態と入社した社員の認識とがかみ合っていない状態のことを言います。

具体的には、採用段階で聞いていた仕事と実際の仕事やポジションが違う、時間外労働や休日労働が採用段階での説明と違う、実力次第で若手も登用される社風と聞いていたが実際は年功序列だった、配属された部署の社員と新入社員のそりが合わず職場内で不満が高まるなど様々なミスマッチが生じています。

新卒・中途採用ミスマッチが生じる原因

入社した社員が感じるミスマッチの理由を解説します。

労働条件のミスマッチ

給与や休日、労働時間は求人票に記載されているので事前に確認していることなのですが、実際に入社してみて違いを感じるケースがあります。

諸手当の支給条件に該当しなかったり、説明を受けていたよりも時間外や休日労働が多かったりすると、ストレスを感じてミスマッチとなります。

労働条件は文書で説明しましょう。契約時には絶対的に明示しなければならないことが法律で定められています。

仕事内容や配属先のミスマッチ

仕事をしてみたら思っていたほど興味がもてなかったり自分のスキルや資格が活かせなかったこともミスマッチを感じる原因となっています。

また希望していた部署に配属されなかったり希望していた業務に就けなかった場合はモチベーションが保てず周囲とも摩擦が生じたりしてミスマッチを感じることがあります。

期待していた仕事ではないとモチベーションが下がってしまいます

職場の人間関係がミスマッチ

「上司や同僚と合わない」など、人間関係に不満を覚えてミスマッチを感じる人が一定数います。

人間関係のマッチングは選考段階ではわかりにくく、一度関係が悪化すると職場全体の雰囲気に悪影響を及ぼすこともあるので、人事部員が介入して面談を行ったり異動などの対応がです。

入社前に適性検査を実施して性格を把握することも効果的です

新卒・中途採用ミスマッチは早期離職の原因に

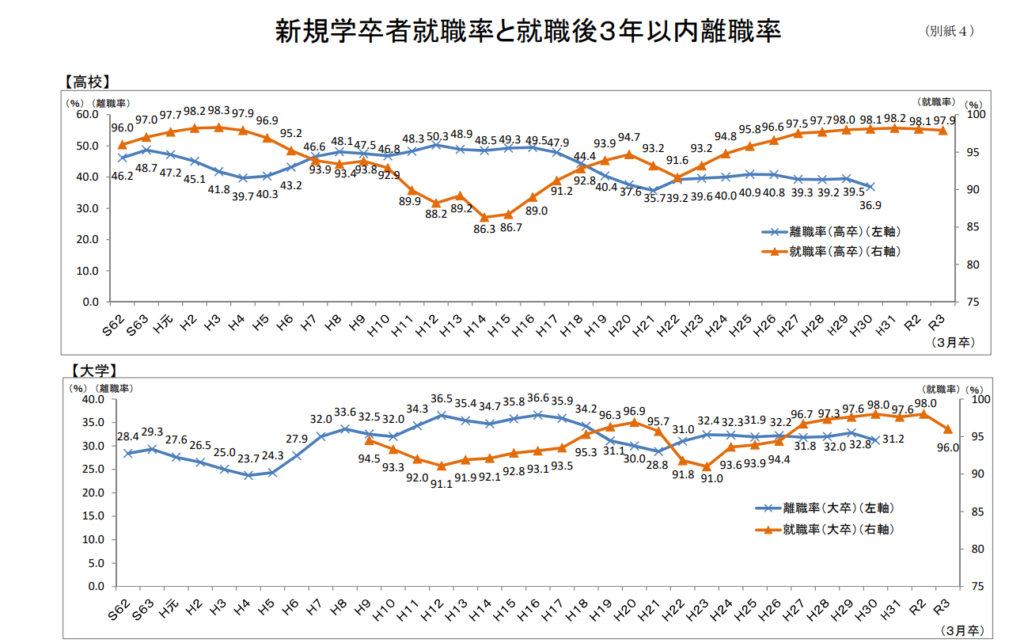

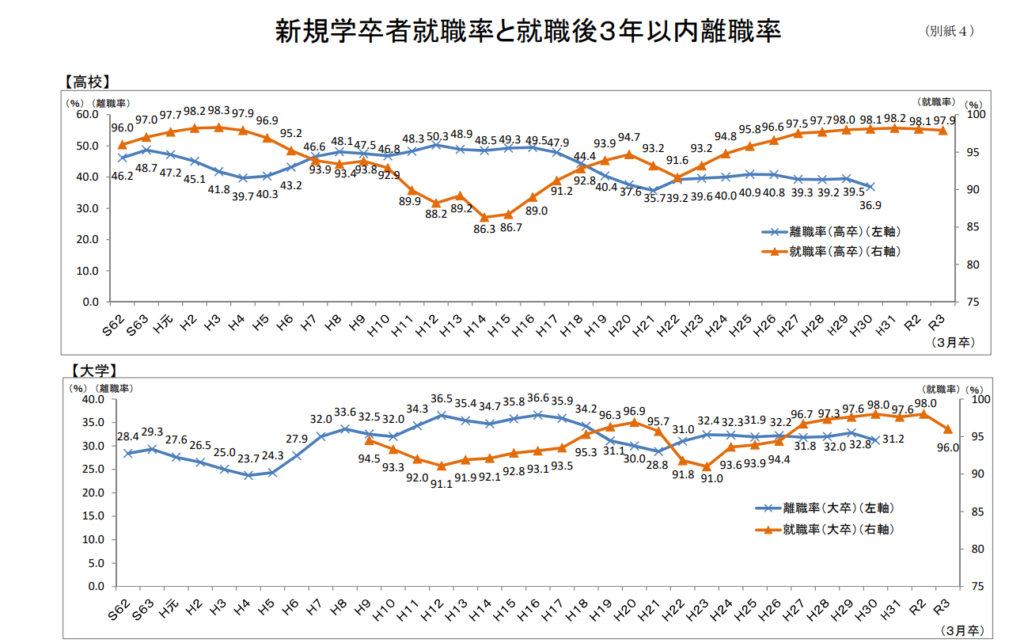

新卒で就職した高卒と大卒の3年以内の離職率の推移です。

高卒では4割近くが、大卒でも3割強が入社後3年以内に離職していて、新卒入社社員が職場に定着しにくくなっている実態があります。

日本企業は「メンバーシップ型」の雇用から「ジョブ型」の雇用に切り替わりつつあります。

「ジョブ型」雇用は仕事に対して人材を採用する雇用形態で、身に着けたスキルと能力で就ける仕事や待遇も変わってきます。

このため自分の能力向上やキャリアプランに合わない仕事であればすぐに見切りをつける社員が増えています。

若い世代は定年まで勤めあげるという意識は希薄になっています

新卒・中途採用ミスマッチを防ぐ対策

採用ミスマッチが生じる原因ごとに対策を解説していきます。

労働条件のミスマッチは選考・面接段階で悪い面も説明する

労働条件は包み隠さず伝えます。

どうしても多くの人材を集めたいために、いい面を強調して悪い面は隠してしまいがちですが、募集段階では良い点を強調しても選考段階では包み隠さず悪い面も伝えましょう。

入社後にミスマッチを感じて早期離職するよりも、全部理解したうえで入社したほうが双方にメリットがあります。

待遇面のミスマッチは感情的な問題にも発展しかねません

仕事内容や配属先のミスマッチは採用ターゲットを明確に構造化面接も有効

●仕事内容のミスマッチ

仕事内容のミスマッチを避けるには求める人物像を明確にしておくことが重要です。

求める人物像に合致した人材を採用するためには構造化面接という手法もあります。

構造化面接とはあらかじめ評価の基準・面接の際の質問項目を決めておき、面接官はそのマニュアルに沿って面接を実施するというものです。

構造化面接はGoogle社でも採用されていて、面接の判断基準を統一して面接官による評価のズレや求める人物像との乖離を改善することができます。

同時に会社が求めているパフォーマンスについても十分に対話しましょう。

どのような業務をしてどこまでの結果を求めているか、ノルマの有無まで不明な点がなくなるまで面談します。

業務内容記述書などの書面で説明しておくと誤解が生まれにくくなりミスマッチも少なくなります。

●配属先のミスマッチ

配属先のミスマッチは希望する部署や募集段階で予定されていた部署に配属されなかった場合に発生します。

希望部署に配属されなかった場合は、面談を通じて配属先で期待されている働きや将来的なキャリアパスを話し合うことで気持ちを前向きに導くことができます。

選考段階で予定されていた部署に配属されなかった場合は、配属が決まった段階で面談の場を設けて、配属先が違った理由と部署で期待されている仕事内容、将来的に当初配属が予定されていた部署への異動の可能性などを説明し、本人の考え方をくみ取ります。

丁寧な説明を心掛けましょう

職場の人間関係のミスマッチはメンター制度が有効

配属先の直属の上司とそりが合わない場合もあるので、メンター制度を採り入れ上司以外の相談役を付けることで人間関係が円滑になります。

メンターを決めるだけでは形骸化する恐れがあります。

最初の段階では人事がミーティングの機会をつくったり会食費用を負担するなどして、メンターとの信頼関係が構築できるまでのフォローが必要です。

メンター制度は近年取り入れる企業が増えています

新卒・中途採用ミスマッチを防ぐ対策 まとめ

1 ミスマッチは社員側、企業側も損失が大きい

2 選考段階でのターゲット設定と十分な説明でミスマッチは回避できる

3 入社後も面談やメンター制度などでフォローは可能

最後まで読んでいただきありがとうございます。

コメント